Filosofia della religione

Etica delle virtù. L'umiltà

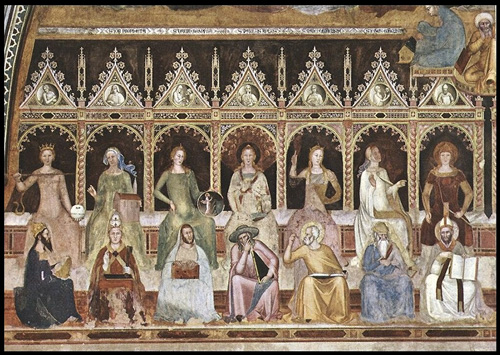

“Ella si va, sentendosi laudare, benignamente d'umiltà vestuta;

e par che sia una cosa venuta da cielo in terra a miracol mostrare”

DESCRIZIONE

All'interno della cosiddetta corrente denominata Virtue Ethics, si assiste ad una scarsa considerazione del tema dell'umiltà. Che l'umiltà sia considerata una virtù è stato a lungo contestato all'interno della storia della filosofia, in particolare proprio nel pensiero contemporaneo di ascendenza nietzscheana. Sarà interessante dunque mettere in rilievo come il tema dell'umiltà sia stato differentemente considerato all'interno della storia del pensiero e quali le ragioni di tale cambiamento.

A introduzione di tale percorso si è scelto pertanto di offrire una breve presentazione dell'etica delle virtù, mostrando quale la genesi e lo sviluppo di questa nuova area tematica. La nascita dell'etica delle virtù si accompagna al provocatorio scritto del 1958 di G.E.M. Anscombe Modern Moral Philosophy. L'autrice critica fortemente una concezione di etica di matrice utilitarista: proprio in questo scritto si legge per la prima volta la nozione 'consequenzialismo'. A fronte di tale critica, afferma Anscombe, è necessario un ritorno ad un'etica di tipo neo-aristotelico. La scrittura di Anscombe è molto complessa, intrisa di riferimenti e di non facile immediata ricezione; tuttavia attraverso il suo stile impetuoso ella si fece promotrice di una ripresa del pensiero di Tommaso d'Aquino tanto che John Haldane coniò l'espressione 'tomismo analitico' facendovi rientrare quali 'fondatori' proprio la Anscombe assieme a suo marito il filosofo e logico Peter Geach, e a Sir Anthony Kenny, seppur quest'ultimo negli ultimi anni si sia distaccato da tale filone.

Pare interessante pertanto delineare il rapporto tra l'etica delle virtù e il tomismo analitico al fine di un inquadramento centrale del tema in oggetto. Occorre infatti domandarsi perché sia attuale parlare oggi di virtù. D'altra parte recentemente sono state sviluppate anche delle critiche. A mettere in rilievo la complessità del temine 'Virtue Ethics' è Martha Nussbaum nel saggio “Virtue Ethics: a misleading category?” del 1999 [«The Journal of Ethics», 3, 1999, pp. 163–201]. L'autrice osserva come tale nozione, oramai diventata un luogo comune all'interno del panorama etico contemporaneo, sia solitamente pensata e discussa come uno degli approcci caratteristici ai problemi di etica più rilevanti e sia, accanto all'utilitarismo e a un'etica di prospettiva kantiana, una delle maggiori posizioni assunte. Sia l'utilitarismo che il kantismo contengono secondo l'autrice trattazioni del tema delle virtù e pertanto la stessa etica delle virtù non può costituire un terzo approccio in contrasto con questi due. Vi sono d'altro canto pochi studiosi in ambito di filosofa contemporanea che indagano le virtù senza essere né utilitaristi né kantiani; alcuni di loro trovano la loro ispirazione nelle teorie sulle virtù dell'antica Grecia. Ma in questo caso, prosegue sempre la Nussbaum, non vi è molta unità dal momento che sebbene questi autori siano conciliabili sotto alcuni aspetti, come per esempio l'interesse per il ruolo dei motivi e delle passioni nella scelta buona, o un interesse per il carattere o per l'intero corso della vita dell'agente, dall'altra parte però è in essi presente un profondo disaccordo circa il ruolo svolto dalla ragione in etica. La Nussbaum quindi argomenta che un gruppo di moderni teorici della virtù sono innanzitutto anti-utilitaristi, in riferimento alla pluralità del valore e alla predisposizione delle passioni in ambito sociale. Questi autori puntano ad un allargamento del ruolo della ragione in etica [to englarge the place of reason in ethics], sostenendo che la ragione può deliberare riguardo ai fini quanto ai mezzi, e che la ragione può modificare le passioni. Vi è poi un altro gruppo di teorici della virtù che sono prevalentemente anti-kantiani. Essi credono che la ragione svolga un ruolo troppo dominante nella maggior parte delle spiegazioni filosofiche in etica, e che invece un ruolo maggiore dovrebbe essere dato ai sentimenti e alle passioni. Nell'intero saggio la Nussbaum propone una indagine dettagliata di queste due prospettive, concludendo che non è di aiuto parlare di “virtue ethics” e che sarebbe un maggiore arricchimento definire le posizioni effettive di ciascun pensatore e quindi arrivare a comprendere con precisione cosa essi dicono al fine della ricerca stessa.

Accanto alle critiche si deve anche riconoscere che negli ultimi anni si è assistito a una forte ripresa di temi classici da parte di autori nati in un contesto analitico, e non per questo meno propensi a condurre una analisi attenta e puntuale di autori quali Aristotele, Tommaso e Hume. Come è anche doveroso considerare le numerose pubblicazioni che oramai definiscono l'etica delle virtù una vera e propria corrente filosofica (nel tracciare i cardini principali dell'etica delle virtù si considerino autori quali MacIntyre, Foot, Murdoch, Ayer, Geach, Kenny, Diamond, Hursthouse, Taylor, Thompson, Haldane, etc.).

Stante questa chiarificazione, certamente solo in apparenza terminologica, rispetto al percorso di ricerca in oggetto è bene soffermarsi sulla produzione anscombiana poiché di aiuto non solo nel mostrare l'importanza che in etica assume una considerazione delle virtù ma anche nel suggerire una elaborazione personale del tema. In tale prospettiva risulta utile la lettura dei seguenti suoi scritti: Modern Moral Philosophy, The Faith, On Brute Facts, Mr Truman Degree, On Justice of the Present War Examined, come certamente della celebre opera Intention.

Al fine di un'ampia considerazione del tema dell'umiltà, è bene avere inoltre presente la distinzione richiamata spesse volte da Anscombe tra cause e ragioni, come la sua insistenza nella ripresa del sillogismo pratico nell'ambito della teoria dell'azione. La verità pratica è il cardine della riflessione anscombiana, che non è certo esente dai problemi reali dell'uomo, in particolare in ambito sociale, dai quali Anscombe trae proprio la sua riflessione.

In linea con un'etica delle virtù di matrice aristotelico-tomista è possibile tracciare la relazione intrinseca tra l'umiltà e la piena fioritura umana, quella che negli scritti anscombiani è chiamata human flourishing. L'umiltà all'interno del pensiero cristiano, è una virtù morale che ordina il comportamento dell'uomo a Dio, in grado di ricondurre la coscienza che l'individuo ha di sé e degli altri al suo vero significato e alla sua originaria misura. Dalla mistica medioevale fino alla mistica contemporanea, la nozione di umiltà è andata variando, o meglio sono state nel tempo accentuate l'una o l'altra sfumatura. Se infatti nel periodo medioevale l'umiltà connotava in particolare la dimensione dell'abbassamento o talvolta della sottomissione, nella mistica moderna e contemporanea essa va a designare lo spazio che rende possibile all'anima dell'uomo di accettare la grazia della fede.

A conclusione di tale percorso di ricerca sarà dunque possibile mostrare come il tema dell'umiltà̀ sia stato diversamente formulato all'interno della storia della filosofia comprendendo così le ragioni di tale cambiamento, per infine evidenziare l'attualità del tema dell'umiltà e il dibattito tuttora in auge. [Cfr. ultimo studio di M. Micheletti (in corso di pubblicazione presso Atti Convegno Tomismo Creativo, Bologna), “Il problema dell'etica nel tomismo analitico. La virtù della compassione e dell'umiltà”].

Appuntamenti seminariali

5 marzo 2014

Etica delle virtù. Genesi e sviluppo

9 aprile 2014

Umiltà e compassione: virtù paradossali?

14 maggio 2014

L'umiltà

1 ottobre 2014

“Perché gli uomini hanno bisogno delle virtù?” – Il superamento del disordine morale secondo Alasdair MacIntyre

28 ottobre 2014

Un irriducibile paradosso. Variazioni sul tema dell'umiltà in San Tommaso d'Aquino e nei contemporanei

INGRESSO LIBERO